首页>明星八卦>杨坤 vs 四川芬达:模仿与侵权界限的法律争议

杨坤 vs 四川芬达:模仿与侵权界限的法律争议

2025-04-03 17:05:02 来源:明星八卦 阅读:()

在当今自媒体和网络短视频高度发达的时代,模仿与创作之间的界限越来越模糊。近日,著名歌手杨坤对搞笑博主“四川芬达”的起诉,引发了广泛关注。这场模仿与侵权的法律争议,不仅关乎明星的名誉权,还有更深层次的法律与道德问题,成为社会讨论的焦点。

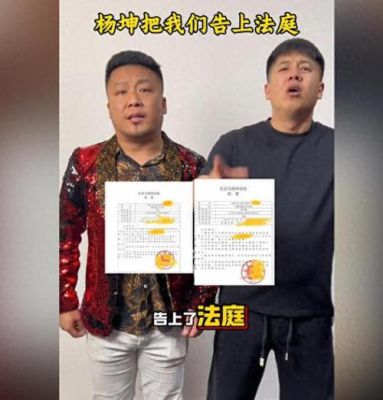

3月24日,杨坤与“四川芬达”一案在北京互联网首次开庭,尽管法庭未立即作出判决,但案件的影响力已然引发了公众和业界的热烈讨论。在2025年3月10日,“四川芬达”发布视频称自己被杨坤起诉,标志着这场法律较量正式进入公众视野。此案的原告杨坤,控告该账号运营者蒋某和李某的理由是网络侵权责任纠纷,诉求则是要求被告立即删除相关视频,公开道歉并赔偿精神损失。

据了解,自2021年起,蒋某与李某开始涉足自媒体,而在2024年,他们选择转型为模仿秀创作者。李某自称“阿坤”,专门负责模仿;蒋某则在旁配合,负责为其增加搞笑效果。在他们的短视频中,李某用夸张的语言和动作频繁模仿杨坤,甚至多次改编杨坤的歌曲,这样的表演引起了众多观众的关注与讨论。

对于杨坤的起诉,蒋某坚称自己并没有恶意模仿,他们所做的只是搞笑而已,并表示将不再制作模仿秀内容。许多观众对此并不买账,评论区里充斥着对其表演性质的质疑,认为这不仅仅是模仿,简直是对杨坤的人身攻击。这样的反馈,引发了法律界的进一步关注。

北京伟睿律师事务所的合伙人林虎才律师表示,近年来类似的模仿侵权案件层出不穷。随着自媒体的崛起,模仿者通过流量变现的现象增多,这引发了艺人及其经纪公司的不满与反击。在模仿与侵权的讨论中,法律界人士表示,公众人物对他人的行为应有一定的容忍度,但这并不代表恶意贬低和侮辱可以被接受。

“四川芬达”的模仿秀内容,虽未明示杨坤的名字,却通过“阿坤”这一角色,巧妙地暗示了杨坤的形象,这在法律上引发了“模仿是否构成侵权”的辩论。法律学者认为,如果公众容易将某一模仿行为与特定明星产生关联,模仿者就可能侵犯明星的姓名权、肖像权或名誉权,而不论其是否明确提及该明星的名字。

在这场围绕“模仿”与“侵权”界限的争论中,有学者指出网络时代带来的新问题。李某和蒋某的视频风格,虽为搞笑,但其内容却可能对杨坤的社会评价造成负面影响。这种情况引发了明星粉丝和公众的不同反应,某些粉丝甚至对此类模仿表示愤怒,认为其内容不仅低俗,更是对杨坤的侮辱。在这样的语境下,不少网友感叹,如果低俗的模仿行为得不到制止,将给普通人带来更为广泛的侵权风险。

而从模仿者“一路高歌”的现象来看,实际上背后隐藏着一条庞大的山寨明星产业链。在自媒体不断兴起的背景下,山寨明星的市场需求也逐渐增加,许多模仿者通过夸张的风格吸引眼球,进而获得商业利益。对此,代理明星的经纪公司人员表示,模仿者的存在在一定程度上影响了明星的市场价值,他们需要付出维权的高昂成本,但很多情况下,他们也只能选择沉默。

在此背景下,杨坤与“四川芬达”的法律纠纷不仅揭示了自媒体时代模仿的法律底线,同时也反映了社会对不当模仿行为的反思。相关部门也意识到这个问题的严重性,已开始对低俗内容展开全面治理,试图营造一个更加良好的网络生态。

杨坤和“四川芬达”的法律争议是一场关于尊重与权益的深刻讨论,涵盖了社会、法律以及道德的各个层面。这不仅关乎个体的名誉权,更是对网络创作内容规范化的重要昭示。在未来,自媒体创作者如何把握模仿与创作的界限,仍需法律、社会与行业的共同努力来探索。

相关推荐:

相关推荐

更多>>

相关推荐

更多>>

相关推荐

相关推荐-

石原里美怀二胎红毯秀,深红天鹅绒裙尽显性感魅力

在璀璨的娱乐圈中,明星们的每一次公开露面都能引起媒体和粉丝的热切关注。近期,日本知名女演员石原里美参加了第48届日本电影学院奖颁奖典礼,并凭借其一袭深红色天鹅绒裙,完美诠释了怀孕女性的优雅与性感,成为当晚红毯上的焦点。石原里美怀二胎红毯秀,...

2025-04-04 13:30:02 -

胡歌九华山游记:全家出行女儿萌态引热议

春暖花开,人们纷纷走出家门,享受阳光和春风的洗礼。近日,知名演员胡歌携家人畅游风景如画的九华山,令人惊喜的是,他的两岁女儿小茉莉首次公开露面,瞬间成为网友们热议的焦点。这一场轻松惬意的家庭之旅,不仅展示了胡歌作为父亲温暖的一面,也引发了关于...

2025-04-04 13:25:01 -

深情回忆大S:重温幸福瞬间与爱的故事

在娱乐圈这个光鲜亮丽的世界里,有一些人,他们的存在不仅照亮了荧幕,也温暖了每一个关注他们的心。大S(徐熙媛)便是这样一位让人难以忘怀的女星。从她的银幕形象到生活中的点滴,她的一生都充满了热情与幸福的瞬间。随着她的突然离世,我们更应该回首她的...

2025-04-04 13:20:01 -

胡歌喜获二胎?传女儿‘小茉莉’有了弟弟,引发热议

近年来,胡歌在演艺圈中持续发光发热,尤其是在婚后成为一个幸福父亲后,他的生活备受瞩目。近日,有关他迎来二胎的消息引发了网友们的热议。传闻称,胡歌的女儿“小茉莉”刚刚有了一个可爱的弟弟,消息一出,引发了众多粉丝和媒体的关注。但是,这一切的真相...

2025-04-04 13:15:01 -

张智霖:不老男神的魅力与健康挑战

在娱乐圈,张智霖始终以其出众的外貌和卓越的才华赢得了无数影迷的心。他不仅是一位令人钦佩的演员,更是岁月不敌的“不老男神”。随着年龄的增长,张智霖也面临着健康上的一些挑战,这些挑战反映了他作为公众人物的另一面。近日,他在社交的出现引发了热议,...

2025-04-04 13:00:03 -

关注名人故事:童葆苓的传奇人生与感人婚姻

在中国的京剧舞台上,有一位艺术家以她卓越的才华和坚韧的意志赢得了人们的尊敬,她就是童葆苓。她的传奇人生如同她所演绎的角色一般,跌宕起伏,充满了感人至深的爱情与婚姻故事。无论是她在艺术上取得的卓越成就,还是她在生活中的风雨历程,都让无数人为之...

2025-04-04 10:50:02 -

丛珊:从新星到优雅少东家,演艺生涯的精彩回顾

在闪耀的娱乐圈中,许多明星如同流星般短暂璀璨,而有些艺人却如同恒星,经过岁月的沉淀,逐渐散发出独特的光芒。丛珊便是这样一位在浮华背后深具优雅气质的女演员。近日,她在社交上分享了一段视频,记录了自己在戏剧生涯中的点滴经历,激起了不少人的回忆与...

2025-04-04 10:45:02 -

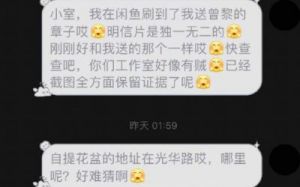

明星倒卖粉丝礼物引争议:真心交易还是商业化?

在当今娱乐圈,明星们与粉丝之间的关系越来越复杂,尤其是在经济链条日益情感化、商业化的背景下。最近,一些老艺术家因被曝出倒卖粉丝所赠礼物而引发了公众的激烈讨论。这种行为究竟是明星们对粉丝热情的背叛,还是对资源的合理利用?当他们将情感礼物变现为...

2025-04-04 10:35:02 -

从音乐天才到悲剧人生:于会泳与关尔佳的恩怨情仇

在华夏五千年的文化历史中,音乐与戏剧始终是人们心灵深处的共鸣。有些音乐才子在光辉的成就背后,却隐藏着不可言说的悲剧故事。于会泳,这位曾以卓越才华蜚声京剧界的音乐天才,最终却走上了一条悲剧的人生之路。作为他连襟的关尔佳,虽才华横溢、品德兼优,...

2025-04-04 10:20:02 -

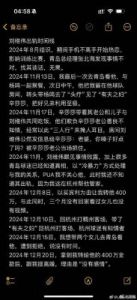

刘维伟被妻子控诉道德败坏,带小三旅游引发争议

近日,前篮球运动员刘维伟因其妻子李艳的公开控诉而卷入了一场引发广泛讨论的舆论漩涡。李艳在社交媒体上指责丈夫道德败坏,称其不仅私生活混乱,还在与情人共度时光的同时,欺骗家人。此事的曝光引发众多球迷和网友的关注,大家纷纷对体育界的道德标准和对公...

2025-04-04 10:00:02