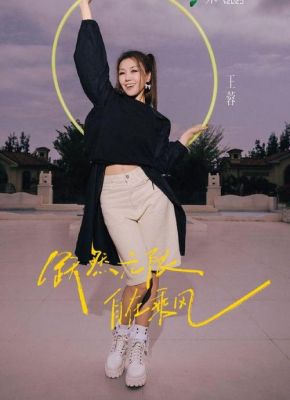

首页>影视综艺>《乘风2025》公演背后:陈德容与王蓉的舞蹈矛盾与时代变革揭秘

《乘风2025》公演背后:陈德容与王蓉的舞蹈矛盾与时代变革揭秘

2025-04-05 05:10:05 来源:影视综艺 阅读:()

在娱乐行业快速发展的浪潮中,传统与现代交织碰撞时常引发激烈的争论。在这样的背景下,《乘风2025》公演成为众多观众和媒体聚焦的中心,尤其是其中两位舞者——陈德容与王蓉之间的冲突尤为引人注目。两位在不同年代成就各异的舞者,不仅是舞台上的竞争者,更是两个时代审美和艺术理念的代表。随着这个节目的推进,她们之间的舞蹈矛盾揭示了更深层次的社会变革,让我们一探究竟。

无论是在温度设定为18℃的彩排室内,还是在荧幕前,陈德容与王蓉之间的紧张状态始终在升温。在对舞蹈动作的反复练习中,49岁的陈德容需要达标的每个动作平均重复23次,而37岁的王蓉仅需3次便能完成。这一生理差异成为她们矛盾爆发的导火索。当王蓉急促敲打镜面墙的节奏响起时,整个训练室的氛围顿时变得紧绷。而王蓉提议的“分段录制法”与陈德容的沉浸式表演理念间的冲突,也让这场关于舞蹈的争论愈演愈烈。

对于王蓉而言,动作的量化和精确控制是赢得观众和评委的关键。她从事舞蹈训练多年来,深信只有通过重复和规范化才能让舞蹈达到完美。曾凭借沉浸式表演风靡一时的陈德容却认为,舞蹈的灵魂在于情感的传递,而非单纯的动作拼接。她在镜头前哽咽控诉,仿佛在重现她经典角色白吟霜的心声。这种情愫与技巧的矛盾,在幕后被节目组巧妙地剪接成了引人入胜的戏剧性片段,成为观众谈论的焦点。

在互联网时代,观众的审美观念正在经历剧烈变革。数据显示,在争议最激烈的72小时内,围绕“陈德容”的讨论呈现出明显的分裂。年长观众在二三线城市维护她的古典美,借助经典电影复刻来证明她的魅力;而Z世代则喜爱以数字化手段逐帧分析她的舞蹈,嘲讽她的动作迟缓。这样的代际认知差异,正让文化的碰撞与交流变得更加复杂。流行文化和传统审美的摩擦,折射出新旧二种娱乐工业体系的冲突,也让我们看到了娱乐圈审美标准的不断演变。

除了舞蹈技巧的直接较量,王蓉的淘汰也引发了业界的深思。作为经过严格训练的全能艺人,她用专业离开舞台,而留下的只有话题性和“冲突叙事”。节目制作方则冷静地指出,当情怀与实力置于天平上时,最终的热搜指数才是真正的决定因素。在这样的审美体系下,一方面是对艺术的深刻追求,另一方面却是现实的舆论压力所推动的眼球经济。

节目中,陈德容说出“这个组里没有爱”时,那一刻的声音通过经典的台词串联了过去与现在,触动了无数观众的情思。这样的蒙太奇叙事既满足了怀旧群体的情感需求,也为节目的冲突提供了巨大的戏剧张力。在这种背景下,陈德容的每一次失误似乎都被“破碎感美学”所掩盖,而节目组又在细节中悄然传递着关于竞技与艺术的真实思想。

在这段节目制作的过程中,观众并非完全处于被动状态,B站的技术流博主们通过分析训练环节的微小细节,努力还原那些被剪辑所掩盖的真实情境。在这种全民解码的潮流中,传统综艺的叙事主导权正在悄然瓦解。

随着陈德容在节目录制中提及错失经典角色小燕子的遗憾,她的内心独白无意揭示了更深层次的行业秘密。这不仅是过气艺人的哭诉,更是觉醒者在注意力经济战场上进行自我拯救的举动。未完成的遗憾往往比成功的成就更具传播力,吸引着观众的眼球。

在《乘风2025》的舞台上,陈德容灵活运用自我生存的智慧,将每一次失误都转化为一种艺术表达,而节目组则通过镜头的别致处理为这些瑕疵提供了包容空间。当王蓉离开舞台后的那一刻,留在训练室中的每一个细节都将这个竞技外壳下的故事更加丰富。通过这些看似微小的符号,观众看到了在新旧时代理想之间的拉锯。

在这一切的背后,是观众、艺人、制作方共同构成的复杂关系。我们不仅是在见证这一场关于舞蹈的比拼,更是在参与一场深刻的文化变革。最终,当陈德容的手记被镜头捕捉到时,映射的不仅是个人的挣扎,也是一整个行业对于艺术与流量之间关系的反思与重新定义。这场属于《乘风2025》的公演,背后有太多值得我们细细品味的故事。

相关推荐:

《乘风破浪的姐姐》:李嘉琦的舞台蜕变引发观众与评审新评价的思考

相关推荐

更多>>

相关推荐

更多>>

相关推荐

相关推荐-

彭小苒退赛引发热议:勇敢挑战综艺潜规则的背后故事

4月2日,一个掷地有声的决定在网络上炸开了锅:知名女演员彭小苒宣布将提前退出热门综艺节目《乘风破浪的姐姐6》。这一瞬间仿佛在平静的娱乐圈湖面上投下了一颗重磅石子,引发了层层涟漪。这不仅是她个人职业生涯中的一次重大选择,更是对综艺潜规则的无畏...

2025-04-05 06:10:02 -

郭麒麟展现继承人风范,德云社未来更具期待

在中国相声界,德云社是璀璨的明珠,而其继承人郭麒麟的表现则让人倍感欣喜。近日,随着德云社最新一季综艺的推出,郭麒麟的出色表现不仅引发了观众的热切关注,更为德云社的未来增添了无限可能。郭麒麟展现出的继承人风范,令我们对这个充满激情与梦想的相声...

2025-04-05 06:05:02 -

演技类综艺的崛起:重塑影视行业新机会

近年来,随着综艺节目的如雨后春笋般涌现,各种类型的节目层出不穷,令人目不暇接。在大众对传统搞笑类、音乐类及恋爱类节目的热衷下降之际,演技类综艺悄然崛起,成为了影视行业新的讨论焦点。这些节目不仅给观众带来了全新的观看体验,也为演员的发展提供了...

2025-04-05 06:00:01 -

李小冉与戚薇:真实与高情商的综艺对决,引发热议

最近的综艺圈因李小冉与戚薇两位女星的精彩表演,成为了话题的焦点。李小冉在节目中因直率的特点遭遇“翻车”,而戚薇则凭借其高情商赢得了观众的赞赏。两种截然不同的风格在同一舞台上碰撞,引发了观众的热议与反思。是直言不讳的现实主义更能引人共鸣,还是...

2025-04-05 05:55:02 -

《状态全开的哥哥》:王耀庆、吴奇隆等明星阵容强势来袭

在这个追求新鲜与创意的综艺时代,观众们总是期待着更精彩、更具娱乐性的节目。而芒果台再次不负众望,推出了备受瞩目的新综艺节目《状态全开的哥哥》。这档节目不仅因其独特的名称引发了广泛关注,更因王耀庆、吴奇隆等众多明星的加盟而备受期待。他们的到来...

2025-04-05 05:50:01 -

《乘风2025》:打破传统舞台,展现女性力量与自然之美

随着综艺节目日益丰富,观众对美的定义和追求也在不断演变。而最新推出的《乘风2025》不仅引领了一场视听革命,更以全新的形式诠释了女性的力量与自然之美。在这个节目中,华丽的舞台背后不再是单一的科技感,而是更贴近生活、更具人文关怀的自然景观。海...

2025-04-05 05:45:02 -

董力与阿诺的婚姻揭秘:九年低调背后的真相

在娱乐圈,光鲜亮丽的外表背后,往往隐藏着不为人知的故事。在近期热播的综艺节目《妻子的浪漫旅行》中,董力与他的妻子阿诺的婚姻生活逐渐被揭开帷幕。他们携手走过了九个年头,然而在这段岁月中,董力对婚姻的低调态度引发了广泛的关注与猜测。为什么这位曾...

2025-04-05 05:40:01 -

《无限超越班》第三季上线演技竞技新亮点与学艺之路深入探讨

近期备受关注的演技竞技综艺《无限超越班》第三季终于上线,这档节目由吴彤制片,汇聚了尔冬升、曾志伟、王晶、吴镇宇、郝蕾等一批重量级导师,为观众呈现了一场演技的盛宴。随着第三季的到来,不少观众开始讨论其新亮点以及节目所展现的学艺之路。从第一季的...

2025-04-05 05:35:02 -

黄子弘凡的欧皇体质:综艺中的好运传奇

在闪烁的聚光灯下,娱乐圈中总有几位明星以人设而闻名,尤其是那些充满魅力和惊喜的人物。黄子弘凡就是这样一位备受瞩目的艺人,因其在综艺节目中的惊人运气而被誉为“欧皇体质”。最近,他在《你好星期六》中的表现,再次引发了观众对他的广泛关注与讨论。究...

2025-04-05 05:30:01 -

《乘风破浪的姐姐》:李嘉琦的舞台蜕变引发观众与评审新评价的思考

《乘风破浪的姐姐》:李嘉琦的舞台蜕变引发观众与评审新评价的思考。在这个充满变化和挑战的综艺时代,观众与评审之间的评价标准似乎正在经历一场深刻的变革。日前,一位意想不到的参赛者李嘉琦在节目中的表现引发了广泛关注与讨论,他不仅突破了自我的艺术界...

2025-04-05 05:25:01